2025年4月25日【文部科学委員会】給特法に関して、あべ文科大臣に質問しました。

※赤字はブログ掲載にあたっての補足です。

====

委員長 次に、大石あきこ君。

大石 れいわ新選組、大石あきこです。

給特法改正のことで質問なんですけれども、その前に、万博のことについて一問御質問いたします。

これまでも、子供たちを学校の遠足とか修学旅行に行かすのは危険であるということを申し上げてきましたが、メタンガス、高濃度のメタンガスの問題について経産省にお伺いしますね。

この問題につきましては、ちょうど一年前の3月28日に、実際に工事中にメタンガス爆発が起きまして、そのときも、メタンガスの爆発下限界を超えていたわけですが、それと同濃度の、5vol%を超えるという高濃度のメタンガスがこの4月にも出たところです。

そういうことが1年前からずっと問題になっていまして、それも受けて、このように万博協会が去年の9月13日に言っているんですよ。今も理事会の資料として掲載されています。これを読み上げますね。

「会期中、ガス濃度測定を継続的に実施し、博覧会協会HPにて、測定値を毎日お知らせする。来場者等がわかりやすい公表内容を検討。」ということで、「測定値を毎日お知らせする。」と書いてあるんですけれども、どこを見てもないんですけれども、どうなっているんでしょうか、経産省。

浦上政府参考人 お答え申し上げます。

御指摘のとおり、博覧会協会におきましては、2024年の6月24日に公表いたしました会期中の安全対策というものに基づきまして、会期中、毎日、メタンガスの計測結果を公表するということとしております。

開催日である4月13日以降は、会場内でのガス濃度測定結果を、ガス安全確認情報として、まさに委員御指摘のとおり、博覧会協会のホームページで、毎日、前日の夕方、それから当日の朝に掲載をしているところでございます。

大石 今おっしゃったやつ、濃度は全然載っていないんですね。分かりやすいところといって、むちゃ分かりにくいところにそのガス安全確認情報というのが載せられていて、これは全く濃度ではなくて、ガス安全確認情報、「安全にご来場いただけます」とだけ書いてあるんですよ。

※博覧会協会のホームページはこちら:気象・安全情報(写真は4月16日の例。ガス濃度測定結果は書かれていない)

その根拠となる濃度は全く掲載されていないんです。

先ほど、何か、ごまかした、6月にそんなようなことを出すみたいなのおっしゃったけれども、そうじゃなくて、去年の9月に、先ほど言いましたように、万博協会のホームページを見てくださいね、9月13日の理事会資料、まだ載っていますから。

測定値を毎日お知らせすると言っていて、たまたま、これは誤植じゃないですよ、7月2日にも、

「大阪万博、爆発事故の現場公開 ガス濃度を毎日公表へ」と日経新聞も報道していますし、万博協会がそう言っているはずなんです。

もう時間がないのでいいんですけれども、もう外形的に見ても、毎日ガス濃度公表へと言ったんですから、それを今のように、言っていないかのようにごまかさずに、早く、毎日ガス濃度を公表してください。経産省は以上です。

そして、給特法の改正について……

中村委員長 経産省、退席していいですよ。

大石 ええ、経産省、終わりです。

それで、この給特法改正の議論につきましては、何度も重要広範ということで行われています。

そして、ゴールデンウィーク明けまでこの議論が続くのはよいことだと私は申し上げましたが、何か、終局に向かおうとしているなと。

かつ、この給特法改正自体は、私がずっと申し上げているような労基法32条の労働時間に該当する労働にもかかわらず、そうではない、労働時間ではないかのようなすり抜けをしていることが根本問題で、それが学校の先生、公立学校の教師を一番苦しめている要因だと言っていましたが、そこを解決しないような修正案で茶を濁して終わろうとしていませんか。それは許されませんよ。

ちょっとパネルを掲示します。

皆さんのお手元にも配付している資料でもあります。このパネルは前回にも出しました。

厚労省に確認済みの厚労省の労基法32条のガイドライン、公立学校の先生も労働者であるということ、労基法基本的適用であり、32条適用だということはもうさんざん確認してきました。

それは厚労省も文科省も異論はありません。

このガイドラインも基本的に適用されているということは、あべ大臣も否定しておりません。

このガイドラインでは、労働者の生活、24時間ある、そこが労働時間なのか労働時間でないのか、その二つの概念の中で、労働時間の方、こちらを1日8時間以内労働、週40時間以内労働というのが公立学校の先生にも適用されていて、なのに、労働時間なのにこちらの側の労働時間ではないと称して不払い残業が発生し、先生方を追い詰めているのではないのか、という話をしていました。

先ほど、文科省が、立憲の亀井委員の質問への答弁でおかしなことを言っていると思いますので、それについてただしたいと思います。

2021年の埼玉教員超勤訴訟で、それを、原告請求棄却とされたということが、残業代を払わなくていいという判決だったという話に持っていっておられますけれども、この裁判、この訴訟については、私も先週も質疑で出していますし、今日、午前中に髙橋参考人も言及されたと記憶していますけれども。

この埼玉教員超勤訴訟は、地裁、高裁、一審、二審、いずれも超勤4項目以外の時間外労働の一部が労基法上の労働時間に当たるということを認めているんですよ。最後に、損害賠償責任について、損害賠償請求は認められない、それは損害が軽微であることからというふうに判決されているんですね。

文科省に聞きたいんですけれども、その訴訟は、労基法に定める労働時間に当たることを、超勤4項目以外の時間外労働の一部が労基法上の労働時間に当たることを認めた判決ではないのですか。文科省はどう考えているんですか。

望月政府参考人 大石委員御指摘の裁判につきましては、埼玉県の小学校教諭である原告が、時間外労働を行ったとして、原告を労働基準法第三十二条に定める労働時間を超えて労働させたことが、国家賠償法上違法であることを主張されたものと認識してございます。

一審の地裁判決では、原告が自主的かつ自律的に行った業務につきましては、本件校長の指揮命令に基づいて行ったとは言えず、これに従事した時間は労働時間に当たらないとし、原告が行った個々の業務について、指揮命令に基づく部分とそうでない部分を明確に切り分けることが困難とした上で、個別具体に原告が主張した時間外の業務について検討がなされ、その一部については労働時間に当たると言うべきと示された上で、国賠法上の違法性を検討した結果、日常的に長時間にわたり、そのような時間外勤務をしなければ事務処理ができない状況が常態化しているとは必ずしも言えない状況にあり、教員の労働時間が無定量になることを防止しようとした給特法の趣旨を没却するような事情があると認めることができないとして、国賠法上の違法性は認められない旨判示されたと承知しているところでございます。

大石 その労基法上の労働時間に当たることを一部認めているわけじゃないですか。

論点になっているのが労基法とのずれというところで、当然、労基法32条も含まれるわけじゃないですか。

だから、「訴訟リスクもあるから変えた方がいいんじゃないの、逆に言ったら、委員の側ですね、立法府の側だって、このままやったらこれは作為、不作為を問われるんじゃないんですか」という質問(※立憲の亀井議員の質問)だったんですよ。

何で、その文脈で、今までの判決では問題がなかったかのように言うんですか。

今の答えの中には、労基法上の労働時間として一部認められているじゃないですか。

そこも言うべきではなかったのですか。

お願いします。

言うべきだったと答えてください。

望月政府参考人 亀井委員の御質問につきましては、文部科学省の方でそうした時間外勤務手当に関する裁判の例を網羅的に把握をしているかどうか、どういう例があるかという、どのくらいのケースでどのくらいあるかということについて御質問がありましたので、お答えを申し上げたところでございます。

大石 問題がないかのような答弁をしていたので、そういう印象操作みたいなのが駄目なんでしょうということを申し上げたいんですよ。32条の労働時間に認められるんだと、超勤4項目以外の業務がね。そういう裁判やったと今答弁でもおっしゃったので、まあ、いいですけれども。

そのことは終わります。

文科大臣にお伺いしたいんですけれども、お手元配付資料ですね。

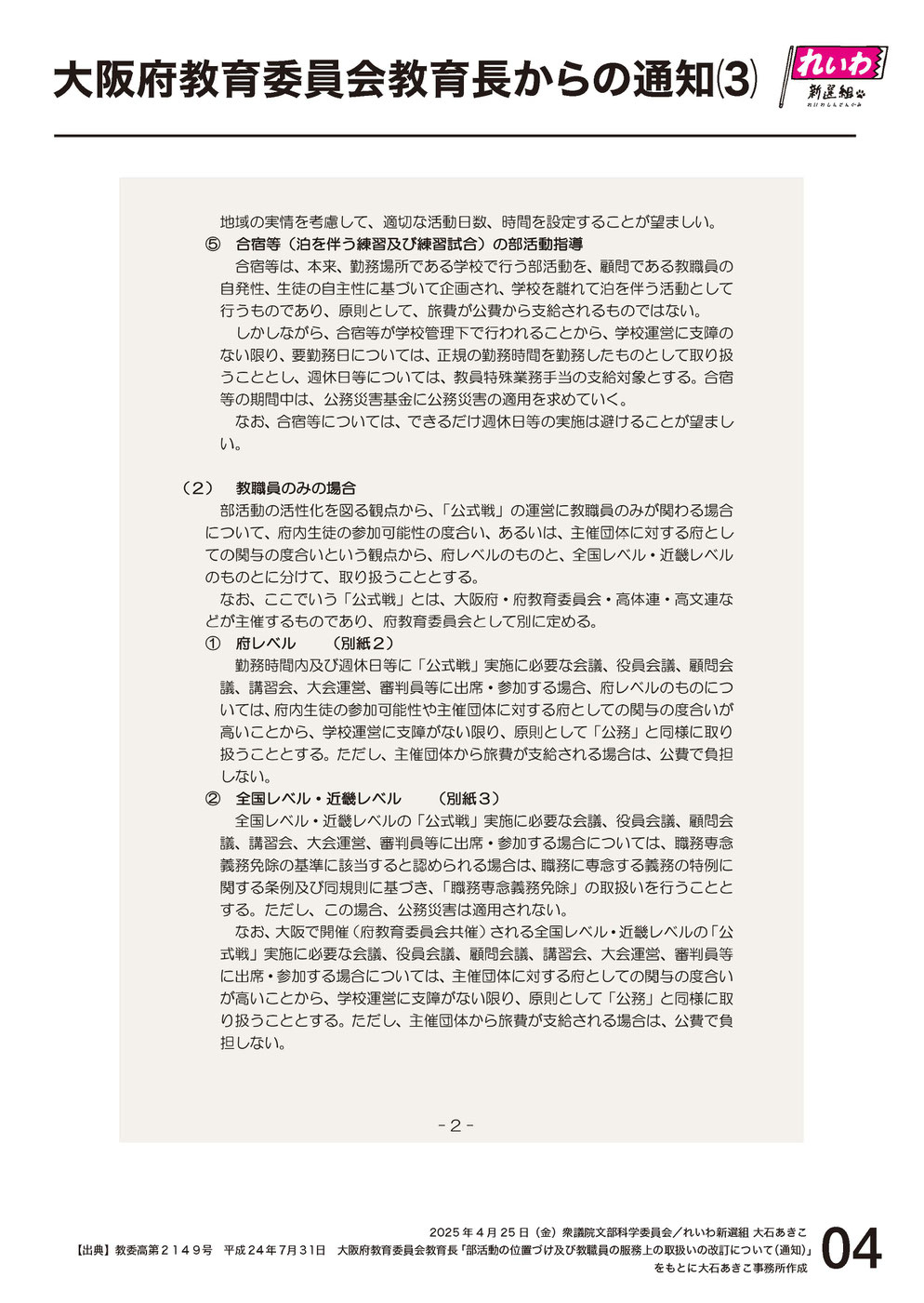

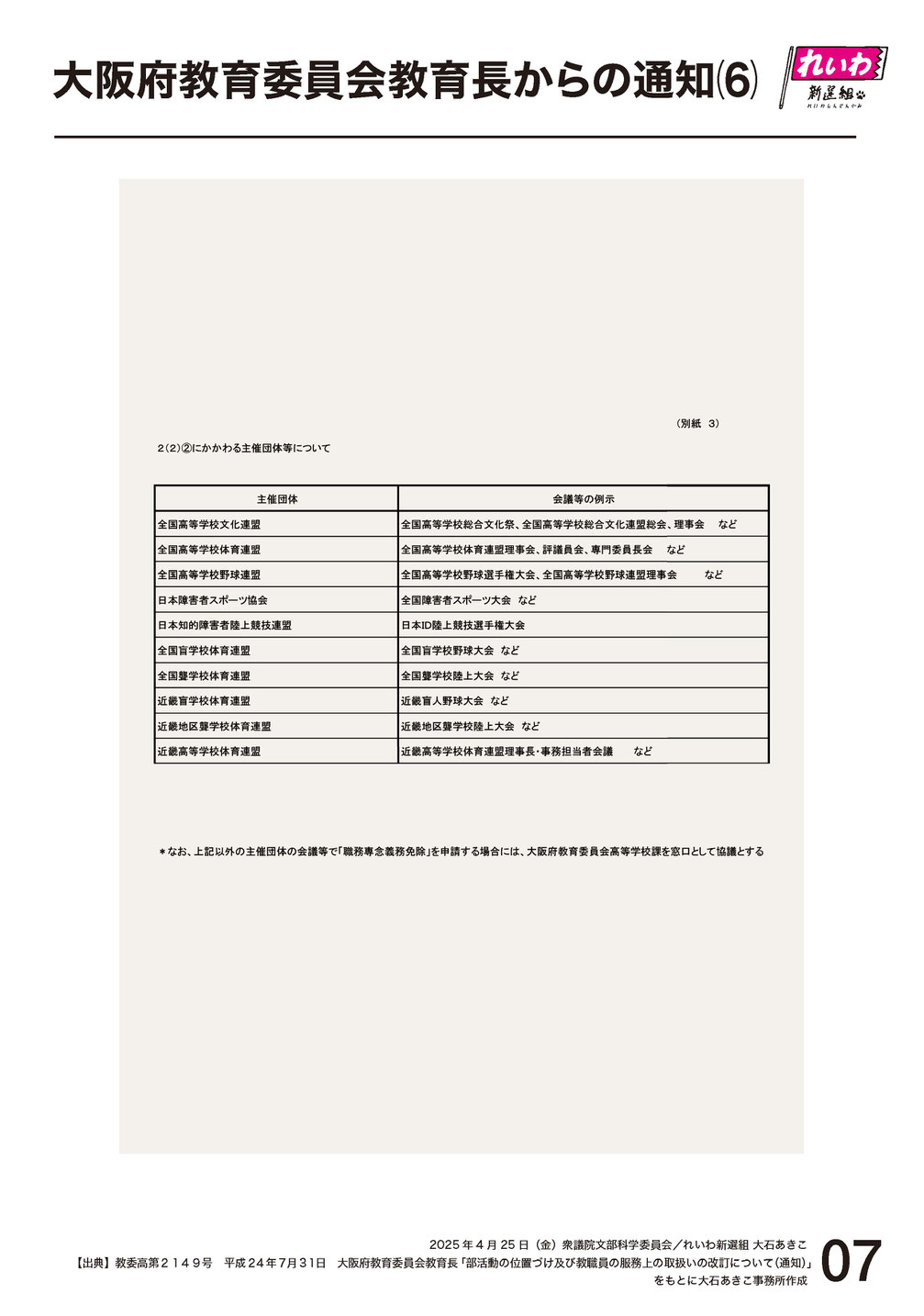

2012年から大阪府の教育委員会においては、部活動の特に公式戦とかについて公務やという扱いをしているという資料が、お手元配付資料の02から06なんですよ。

(※発言では資料06とあるが正しくは07まで)

05の一覧表なんか分かりやすいと思いますけれども、これは労働でしょうという。

旅費の公費支出、「可」となっているんですね、公式戦への参加。公務災害の適用、「適用」と。

週休日等の振替等、「可」ということで、公務とみなすと書いてあるんですね。

文科大臣、この01の資料、先週も見せたじゃないですか。労働時間か労働時間じゃないかという二つしかないんですよね、労基法32条で。

それ、公立の教員もその状況に置かれているので。

これ、大阪府、公式戦、部活動、土日行ったら、学校の先生、これは労働時間じゃないんですか。お願いします。

あべ文科大臣 学校教育の一環として行われます部活動の指導におきまして、公立学校の教師が従事している場合におきまして、それは公務に当たるものと認識をしております。

その上で、所定の勤務時間内に行われる部活動指導の時間におきましては、労働基準法上の労働時間に当たります。

また、公立学校の教師について、給特法の仕組みにおきましては、所定の勤務時間外に行われる部活動指導の時間は、労働基準法上の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っている時間と整理されているものと考えています。

大石 厚労省にお伺いしたいんですけれども、先ほど文科大臣が公務であるとおっしゃいました。この大阪府の土日の部活を例に、公務だとおっしゃいました。公務だったら、労基法の32条上、こちら側の労働時間ではないんですか、厚労省。

尾田政府参考人 お答えいたします。

労働基準法における労働時間は、客観的に個別具体的に判断されるものでございまして、この考え方は、労働基準法が適用される労働者についてはひとしく同じように考え方は適用されると考えております。

大石 それを適用したときに、先ほど文科大臣が部活動を公務やと言ったところの、公務であるところの部活動は、さすがに労働時間ですよね、厚労省さん。それは例外はあるんですかね、逆に。

尾田政府参考人 お答えいたします。

労働時間は個別具体的に客観的に判断されるものでございますので、御指摘のものについて一般的にお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。

大石 もう大分無理があるというのは、ここの会場全体を包んでいると思うんですよね。

やはり最後に、いつもいつも出てくるのは財源問題でしょう。財源がない論でしょう。

これは、2018年の朝日新聞の、配付していませんけれども、そのときの中央教育審議会特別部会長、小川さんという放送大教授の方ですけれども、財源がないということを書いているんですね。

「私の試算によれば、教員の働きどおりに教職調整額を支払うとすると、1年間で9,000億円から1兆数千億円が必要です。

しかし、財源のめどはありません。」

この発言自体が、もう労基法違反じゃないですか。労基法とのずれ。

今日も、自民党の偉い人というか幹部の木原さんという方が来て、「財務省は財源に腹くくってへんやろう、なのに中教審で曖昧な時間外勤務に払うかのようなことを言っているのは曖昧やからあかんのや、しっかりと時間外手当やないということで運用しろ」みたいな、たがはめに来て、それで文科大臣が、そのように運用しますみたいなこと、あったじゃないですか。

それがボトルネックでしょう。

もう皆さんも他人事じゃないですよ。その財源がないという論に縛られて、逆に言えば、公立学校の先生、年間1兆円の不払い残業をさせられているんでしょう。それが、財源がない、確かに財源がないなみたいなので、行っちゃうんですか.

1兆円のお仕事をしているんでしょう。本当に、財源、ないんですか。

過去最高の税収、80兆円なんでしょう。国債発行もできるでしょう。

だけれども、公立学校の先生に払う財源はないわけ。

おかしくないですか、そういうの。

そうやって先生に、これは不払いですよね、明らかに。

裁判の判決でも、労働時間だって認定されてきているわけじゃないですか。

中村委員長 まとめてください。

大石 はい。

そういう中で、何か、先生を解放しようみたいな、鎖をはめておいて、解放しようみたいな話って、もう気持ち悪いですよ。

皆さん、気持ち悪くないんですか。

このまま終局するんですか。それは許されない。

引き続き、質疑を行います。

終わります。

※衆議院、文部科学委員会 会議録より転載。大石あきこ事務所にて編集

コメントをお書きください