上野委員長 次に、大石あきこ君。

大石 れいわ新選組、大石あきこです。ありがとうございます。

こども家庭庁設置法案、こども基本法案などについてお伺いします。

その前に、午前中の質疑で自民党の松本尚委員から、

「子どもたちが視野狭窄にならないように」との問題発言がありました。

子どもの参加する権利が大人に悪用され、社会秩序の破壊につながるといった文脈での発言です。

これ、何なんでしょうか。

日本には現在、30数万人の……(発言する者あり)申し上げます。

(発言する者あり)問題発言です。三十数万人の視覚障害者がおられ……

上野委員長 御静粛にお願いします。

大石 御静粛にお願いします。

30数万人の視覚障害者がおられ、そのうち8割が視野狭窄等の方だとされます。

松本委員もお医者さんだそうです。

松本委員の発言は、特定の障害と、それに苦しんでいる人々に対する差別を助長するものであり、

許してはならないものです。

本人の謝罪と撤回を強く求めます。

また、当該部分の議事録からの削除を求めますが、委員長、いかがですか。

上野委員長 後刻、理事会で協議します。

大石 そもそも、この差別発言のみならず、言っていることがむちゃくちゃなんですね。

子どもの視野狭窄として、これ、視野狭窄と言って、差別発言で何が言いたかったかというと、

恐らく、子どもが物の見方を誤る、そういうことがおっしゃりたいんでしょう。

子どもの参加する権利の話で、大人に悪用されて社会秩序の破壊につながるという認識をされていましたし、

自民党の委員の方からも、そうだそうだという、何か合いの手が上がるみたいな状態だったんですね。

それって、結局、子どもを主体に見れていない。子どもはちゃんとしつけないとろくでもないことになるみたいな認識の表れなんです。

今、こどもまんなか社会を掲げておられるじゃないですか。

でも、それを妨げているのは、こういう勘違いしたおっさんがど真ん中、

そういう政治なんです。変えていきましょう。

さて、いじめ、不登校、少人数学級、教員の数……(発言する者あり)

おっさん差別のことは認識できるんですか。

続きまして、いじめ、不登校、少人数学級についてお伺いします。

2020年度、児童虐待や不登校、いじめの件数は過去最多であり、

19歳以下の子どもの自殺者は約800人に上ります。コロナ禍は更にマイナスの影響を与えています。

政府案では、学校におけるいじめ防止や不登校対策は文科省の領域となりますが、

こども家庭庁と連携していくから大丈夫だ、

こども家庭庁が司令塔であり、勧告権も付与したから大丈夫だとされていますが、

果たしてそうなんでしょうかということで伺います。

政府は、学校のいじめ防止に必要なことは何であるとお考えでしょうか。

大臣、簡潔にお答えをお願いします。

野田国務大臣 学校のいじめ防止に必要なこととしては、子どもが安心して学習できるよう、

学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすること、子どもがいじめを行わず、

また傍観者となることのないよう、いじめについての子どもの理解を深めること、

いじめを受けた子どもを守り抜くため、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者が連携して、

いじめの問題を克服することを目指すことが重要だと考えています。

これらの点については、平成25年に成立したいじめ防止対策推進法の基本理念ともされているところです。

大石 大きな問題を見逃していらっしゃる可能性が高いんですね。

学校のいじめ防止に最も必要なことは、教職員の数を増やすことです。

この資料1を御覧ください。パネル一と同じです。

大石 パネル1に記載のとおり、れいわ新選組は、国債発行により財源を確保することが前提です。

教職員を増やして、最終的に20人以下学級の少人数学級、

短期的には小学校は25人以下、中学校は30人以下学級にすることを提案しています。

一人ひとりの子どもたちにどれだけ向き合えるか、これがいじめをなくすことの全てだと思います。

いじめ防止はもちろん、子どもの権利条約、4つの原則にのっとって、

ひとりの人間として子どもの人格を認め、教育環境をつくるには、教職員の数を増やすしかありません。

百歩譲って、れいわ新選組みたいな積極財政の案と言わなくても、

今の予算を、同じ額を維持し続けるだけでも少人数学級に速やかに移行できるんです。

ところが、文科省は逆に、教職員予算を減らして教職員を減らしているのを御存じでしょうか。

先般、NHKで、教科担任制導入で定数950人増と。

学校の先生を増やすかのように想像されて、

「あ、岸田政権は手厚く教育予算を増やしにいっているんだな」

そう印象づけられた人も多いと思うんですね。

しかし実際には、教職員はこの春から3,000人以上減っています。

これはえらい話が違うやないの、どういうことやのということを御説明したいと思います。資料2になります。

大石 文科省は、今年度、教職員定数を4,690人改善したというふうに言っているんですけれども、

そのうちの750人は加配定数から基礎定数への振替で、

また、280人分は加配定数内の配置転換であるため、

実際に手配できた定数改善は3,660人にとどまります。

このグラフで言うところの、昨年度に対して今年度があって、このピンク色の部分、新規改善増3,660人となっています。

しかし、そもそも、元々6,912人が減になっているんですね。

減の理由は、少子化による自然減だとか、又は学校の統廃合の合理化、合理化、合理化などなどで

6,912人減らしているわけなんです。

なので、差引き3,252、予算も共に減っているわけです。

岸田政権は、今日の委員会でも何度か言われていましたけれども、

こども政策予算は将来的に倍増を目指すと言っているんですけれども、逆に予算は減っているじゃないですか。

文科省は、数字の振替とか置き換えを行って、あたかも教職員が増えているかのように

国民、市民をだましていますけれども、子どもに手厚くする、予算を増やすと言ったんですから、

いや、単なる自然減ですという言い訳は通らないんです。

同じ予算を維持するだけでも少人数学級にできていくのに、

あえて予算を減らしていく、人数を減らしているのが現状だということなんです。

これは言いがかりをつけたいんじゃなくて、

教職員を増やすことが絶対に必要だから言っているんです。

不登校やいじめの根本問題、やはり教職員が忙し過ぎて、いじめに目をつぶり、又はブラック校則で管理に走る、

そういう現状が大きな原因ではないでしょうか。

また、社会全体でも、子どもたちに競争を迫るやり方、

主体性を認めない、先ほどの委員の発言のような、主体性を認めないような在り方、

子どもはちゃんとしつけないととか、子どもが参加する権利とか言ったらろくでもないみたいな、そういう在り方。

そして、学力テスト。管理教育ではないでしょうか。

これまでの教育の在り方を反省して、予算を確保して、

10年計画で教職員の増員を行うということが状況を変えれる。

そのたびに必要な標準法を変えたり、そういうことをやっていくことが子どもど真ん中なのではないでしょうか。

教職員を減らしたり、組織いじりで縦割りの弊害をなくしたふりだったり、

虐待している保護者を見つけ出すデータベースとか警察との連携とか、

やはりこれは、血が既にだらだら流れているという危機の中で、

どのばんそうこうを貼るんやみたいなやり方なんです。優先順位が間違っている。

この話は私がとっぴなのではなくて、

世間では「子どもをめぐる問題において教職員不足が大きな原因だ、深刻だ」と言われているんですけれども、

なぜそこまでして教職員を増やすことをためらわれるんでしょうか。

文科省さん、どういうお考えかお聞きしてもよろしいですか。

鰐淵大臣政務官 お答え申し上げます。

今委員の方からもお話がございました教職員定数の改善は大変に重要な課題だと認識をしておりまして、

しっかりと取り組んでいかなければならない、そういった思いで取り組ませていただいております。

令和4年度予算における教職員定数の増減につきましては、

文科省が公表している資料にもあるとおり、

教職員定数の改善による4,690人の増、教職員定数の配置見直しによる280人の減、

少子化の影響等による6,912人の減、これを合わせまして計2,502人の減を見込んでおります。これが現状でございます。

教職員定数の改善におきましては、令和4年度予算において、

小学校における35人学級の計画的整備、高学年教科担任制の推進等に必要な予算を計上しているところでありまして、

今後とも、持続可能な学校の指導体制の強化充実を図るため、引き続き教職員定数の改善に取り組んでまいりたいと思っております。

今日の御意見も、しっかりと承りました。

大石 ありがとうございます。

教員の、職員を増やす改善計画というものが止まっている。

その中で、標準法というのも改定されていないのではないかと思いますので、

今日の意見を踏まえるというふうに聞きましたので、是非早急にやっていただきたいと思います。

続きまして、質問をしたいです。維新の方に御質問します。

少人数学級と教職員の数を増やすことが、子どもの人権を守り、

学校のいじめ防止の第一歩であると考えるんですけれども、

維新案の中にそれは含まれるんでしょうか。

何人学級が望ましいと考えているのか。いかがでしょうか。簡潔にお答えください。

阿部(司)議員 大石委員にお答え申し上げます。

学校教育において何人学級が望ましいと考えているかとの問いだと理解しております。

昨年、小学校の35人学級を実現する法改正である公立義務教育諸学校の学級編制及び

教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の制定に当たり、日本維新の会も賛成をいたしました。

当時の文部科学委員会での法案審査において日本維新の会の藤田文武委員が指摘しましたとおり、

20人、30人といった更なる少人数学級には教育的価値の側面からは様々な利点があるものの、

教室数や教員の人材確保など、すぐには実現できない課題があります。

また、教室に何人子どもがいるかということも大切ですけれども、

教室に何人の教師がいるかということも大切であると考えます。

副担任の配置、補助教員の配置、福祉担当の臨時職員などなどが十分配置されていれば、

ある程度の子どもの人数がいて、集団生活の中で学ぶことにも意義があるということも一方では考えられます。

そのため、まずは、早期に中長期的な目標を設定することが重要であると考えております。

大石 でも、大阪ではおかしなことが起きているんですよね。

大阪においては、維新市政、府政が大人数学級を推進しています。

国で推進されたことについてはある程度従うようですけれども、

基本的には、3年生以上の子どもたちについて、どうしても40人詰め詰めの学級にしたいようなんです。

そうなるように、大阪市内においては条例まで作って、どんどん統廃合が進むようにということで、

小学校を潰していこうとしているんですね。

2020年時点で287ある大阪市立の小学校、3分の1を統廃合対象にしています。

先ほど、藤田さんが、少人数学級にすると言うても、設備とか教室数の絡みで言うてはりますけれども、

学校を潰していっているので、本当は大人数学級を推進されているんですね。

さらには、40人学級ですらなくて、特別支援学校の生徒をカウントしないことによって、

最悪、四十六人のクラスも生まれています。

これは全国的にも問題だと思うんですけれども、大阪府内で、ほかの市においては、

そうならないように予算措置をして、40人を超えないように

ダブルカウントするということをやっている市もありますので、

やはり、それをわざわざせずに学校を潰していっているという状況は大人数学級推進と言わざるを得ませんし、

そのような状況を変えてほしいなというふうに思います。

続きまして、時間がないので、子ども施策の予算と財源についてお伺いします。

政府案で、安定財源を確保すると明記されていますが、

どのように確保するおつもりなのか、先ほどからも御質問がありましたので、簡潔にお答えください。

野田国務大臣 こども政策に関する予算は、今後、こども家庭庁の下で体系的にしっかり取りまとめていきたいと考えています。

こども政策を強力に進めるために必要な安定財源の確保については、

昨年閣議決定した基本方針でも、

「政府を挙げて、国民各層の理解を得ながら、社会全体での費用負担の在り方を含め、

幅広く検討を進め、確保に努めていく。」としているところであり、

今後、財源についても政府全体でしっかり議論していく必要があると考えています。

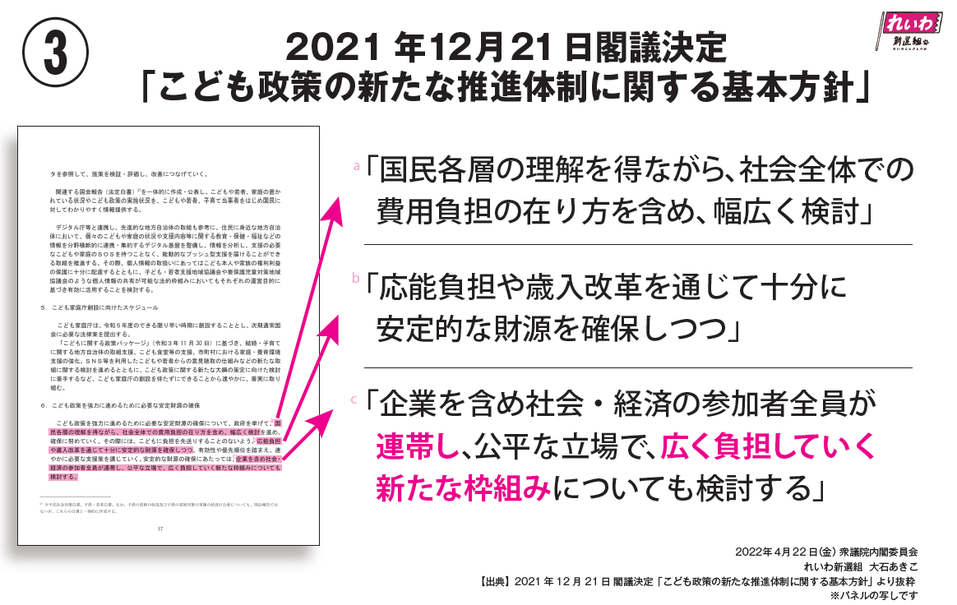

大石 資料3にありますように、政府閣議決定のこども政策の基本方針に、次のように書かれております。

資料3です。はしょりますが、Cのピンク色のところ、

社会全体で、公平な立場で、広く負担していく新たな枠組みについても検討するというふうにあります。

これは結局、明らかに、国民負担を増やしますよというふうに書いてあるんですね。でも、これは冗談じゃないんです。

現在、この国に生きる多くの人々の生活は、

そもそも政府の失策に次ぐ失策のせいで25年続くデフレと賃金の下落、

それにコロナと戦争の影響、いわば三重苦と言える厳しい状況に襲われています。

そこに更に追い打ちをかけて国民負担を増やそうというのが、今回、総理が子ども予算の倍増を目指すと言った中身なんです。

もうこれ以上国民負担を増やすことはあり得ない。

だから、財源は国民負担とすることではなく、国がお金を発行しなければなりません。

先ほど、国がお金を発行するというのは、ばらまきでよくないというふうにおっしゃいましたが、

それはそうじゃないんですよ。結局は、危機意識の違いじゃないでしょうか。

子どもたちの現場、学校の現場がもう危機的な状況にあるよという、だからお金が必要だよ、

だけれども国民負担はできないよという、その危機的な認識の違いだと思います。

お金を国が発行して、けちらずに教員を増員すること、

それがいじめをなくす第一歩だということを引き続き訴えてまいります。

質問を終わります。ありがとうございました。

※衆議院、内閣委員会 会議録より転載

コメントをお書きください